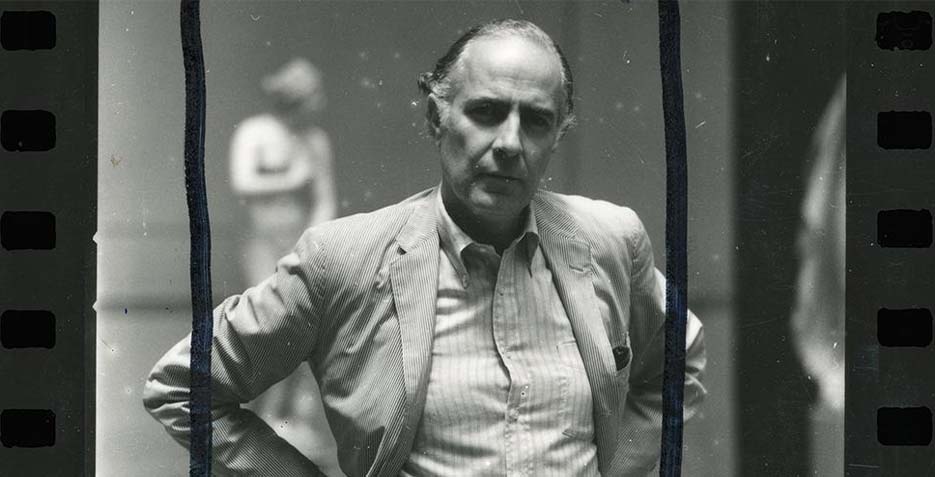

Los trazos y el estilo característico de Guayasamín se reconocen con inmediatez en lo rasgos de la Niña, poseedora de un rostro geometrizado y dividido en mitades monocromas, donde sombra y luz juegan a polarizar la ternura y la tragedia en un solo ser. Guayasamín le parte la mirada y la posición de las pupilas provoca distintos efectos en el espectador: mientras un ojo parece contemplarnos adolorido, temeroso y ausente; el otro, el derecho, nos mira como horrorizado, simulando una emoción similar al reclamo, pero velado por cierta incredulidad y rechazo. Pétreas lágrimas se aferran como lacras a ese espacio casi vacío que es la piel, una piel que no es blanca, que se declara indígena, marginal en consecuencia y explotada. De igual manera, su pasividad −pues en ella la contorsión y los gritos de dolor típicos del artista no la han marcado−, alude al sufrimiento que corrompe a la inocencia, a la infancia y a la belleza. En Guayasamín, el dolor (la retórica del dolor) no purifica sino que deforma. Las líneas desfiguradas de la boca de la Niña nos inspiran un silencio que gobierna la obra, y que en su acercamiento dramático, nos hacen sentir que la respiración no fluye sino que permanece contenida en esos labios apenas abiertos. La nariz es el canal que conduce las lágrimas y el puente que conecta los costados del rostro con su juego de colores, que absorbe a la frente y nos empuja hacia el cabello negro que cae desigual hacia los hombros cortados. Hay incomodidad en el giro y la diagonal del cuerpo. La paleta de colores, limitada y sombría, permite que negros, grises y ocres jueguen a entremezclarse, manchándose unos a otros en la fracción iluminada del rostro. Contornos negros, azules y blancos contienen a las figuras, delineándolas, solo las lágrimas escapan y se escurren.

María Beatriz Haro, Catálogo Razonado MAC, 2017.